Après Antsirabe, la deuxième étape de notre road trip 2023 dans le sud de Madagascar nous mena à Morondava : la capitale de la région de Menabe, sur la côte centre-ouest du pays. En plus de ses plages tropicales pittoresques et de son importance culturelle, la ville est surtout connue comme la porte d’entrée du célèbre site naturel de l’Avenue des Baobabs.

Le trajet vers Morondava

Nous avons quitté notre hôtel d’Antsirabe à 7h du matin, après un rapide petit-déjeuner dans un petit restaurant de rue, et nous avons entamé notre longue—très longue—descente des montagnes en direction de la côte ouest de Madagascar.

La première partie du trajet traversait des villages serrés les uns aux autres, entourés d’immenses rizières en terrasses. Peu à peu, ces villages se sont espacés, laissant place à une vaste région sauvage et montagneuse. Des collines herbeuses s’étendaient à perte de vue, parsemées de bosquets, d’arbres isolés et d’affleurements rocheux. Les hameaux se faisaient rares et n’étaient souvent constitués que de quelques cases en bois ou en terre. Nous serpentions entre eux, contournant les tas de riz séchant au soleil et esquivant les poules effarées qui traversaient la route, tandis que les enfants riaient et nous saluaient à l’ombre. Très peu de véhicules à moteur empruntaient cette route, les vélos et les femmes portant des fardeaux sur la tête y étant bien plus fréquents.

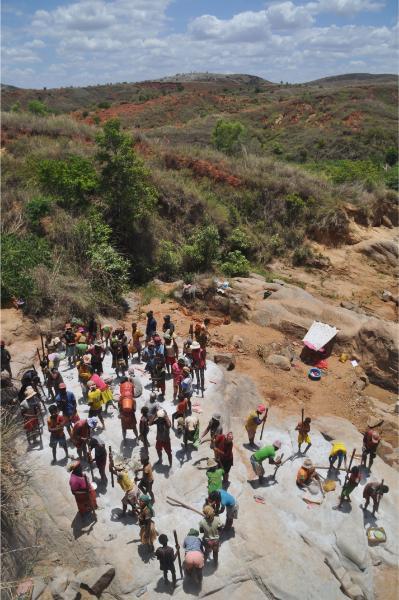

À un moment, sous un pont, nous avons découvert une scène marquante : une grande équipe de femmes, d’hommes et d’enfants s’affairait à casser manuellement une énorme roche pour en faire du gravier, sous un soleil de plomb. Armés de simples barres métalliques, ils concassaient la pierre pendant que d’autres emportaient les gravats dans des seaux. Dès qu’ils m’aperçurent depuis le pont, ils suspendirent leur travail, levèrent la tête et se mirent à poser pour la photo.

Vers midi, nous atteignîmes le pied des montagnes et fîmes halte à Miandrivazo, la seule localité pouvant réellement être qualifiée de ville entre Antsirabe et Morondava. Située à 80 mètres d’altitude, au cœur d’une des régions les plus arides de Madagascar, la chaleur y était accablante. Après un déjeuner rapide à base de riz, haricots et œufs, nous avons remis la climatisation et repris la route pour la seconde moitié du trajet.

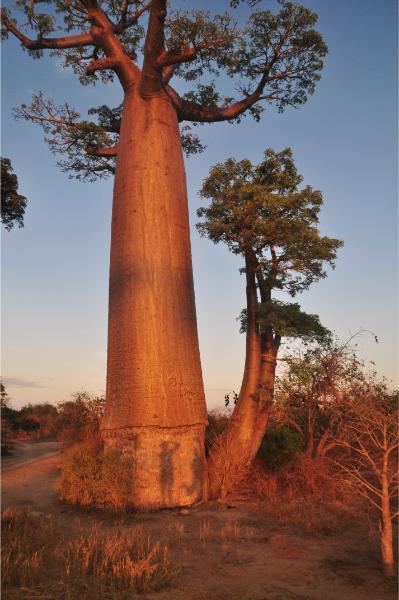

Le relief devint progressivement plat, quasi désertique, marqué par d’immenses lits de rivières à moitié asséchés. En approchant de la côte, la végétation se densifia de nouveau et les villages réapparurent, de plus en plus rapprochés. Les silhouettes majestueuses de baobabs ponctuaient l’horizon de part et d’autre de la route qui, en ligne droite interminable, traversait des hameaux de bric et de broc. La circulation y était intense : voitures, rickshaws, vélos, piétons, troupeaux de zébus ou de chèvres se partageaient la route. C’est au crépuscule, après 12 heures de route et 500 km parcourus, que nous avons enfin atteint le centre-ville de Morondava.

Divulgation d'affiliation : En achetant des biens ou des services via les liens contenus dans cet article, il se peut que je gagne une petite commission sur les bénéfices du vendeur, sans que cela ne vous coûte un centime de plus. Vous m'aiderez ainsi grandement à maintenir et à enrichir ce site. Merci !

Hébergement à Morondava

Notre premier choix fut l’Hôtel Havana, qui semblait convenable et abordable, mais l’ambiance était gâchée par des haut-parleurs tonitruants sur la rue principale. Nous avons donc opté pour l’Hôtel Menabe, situé juste derrière. Notre balcon donnait certes sur la rue principale via un chantier, mais au moins, l’endroit était légèrement plus calme. De toute façon, tant que nous restions au centre-ville, le bruit diurne était inévitable. Cela dit, la chambre était spacieuse, propre, confortable, le balcon offrait même une vue sur la mer, et le prix était inférieur à celui d’Havana.

Vous pouvez explorer davantage d’options d’hébergement sur la carte ci-dessous.

Lorsque nous nous sommes installés et douchés, la ville, auparavant agitée, était redevenue paisible. Seule une chouette trapue, perchée à l’angle du toit de l’école en face de l’hôtel, rompait le silence de ses hululements réguliers. Nous sommes allés boire une bière dans une paillote délabrée en bord de mer, éclairés seulement par la lumière des étoiles et l’écume lointaine de l’océan à marée basse. Nous avons ensuite dîné dans un petit resto de fruits de mer, avant de rentrer dormir, prêts pour un réveil matinal.

Lever de soleil sur l’Avenue des Baobabs

Réveil à 4h du matin, départ à 4h30, et après 40 minutes de route, nous arrivions à l’Avenue des Baobabs pile au lever du soleil. Théoriquement, nous devions payer un droit de stationnement, mais à cette heure matinale, personne n’était encore présent. Quelques touristes ayant passé la nuit au camping du site étaient déjà là. Quelques locaux empruntaient aussi l’avenue, certains se dirigeant vers les champs, outils à la main, d’autres allant vendre leurs produits au marché, paniers de légumes ou volailles suspendus.

Les baobabs eux-mêmes étaient tout simplement l’un des spectacles naturels les plus étranges que j’aie jamais vus. Leurs troncs, massifs, parfaitement cylindriques et lisses, s’élevaient tels des piliers d’un autre monde, dominant la plaine déserte. Cette espèce, le baobab géant ou adansonia grandidieri, est unique à Madagascar et se distingue nettement de ses cousins d’Afrique continentale. On aurait dit une végétation d’un autre univers.

Sur le bord du site, une famille locale vendait des fruits de baobab : fruits entiers, noix et poudre issue de la pulpe. N’étant pas prêts à cuisiner ou à ouvrir ces fruits coriaces, nous avons acheté quelques noix pour goûter. Ce fut toute une aventure de les ouvrir ! Leur saveur acidulée était intéressante, mais pas de quoi détrôner mes fruits préférés. Finalement, nous les avons donnés à des enfants sur le bord de la route.

Galerie photo de l’Avenue des Baobabs

Voir (et si vous voulez, utiliser) toutes mes photographies de l’Avenue des Baobabs.

Exploration de Morondava et de sa plage

Mon réveil habituel à 7h a sonné en même temps que nous nous garions devant l’hôtel. Nous avions toute la journée devant nous pour explorer la ville de Morondava. Après un café et un peu de repos dans la chambre, nous sommes sortis plus tard dans la matinée.

La chaleur était déjà écrasante, et les rues sablonneuses étaient presque désertes. Beaucoup de gens somnolaient à l’ombre, et seuls quelques passants marchaient ou pédalaient lentement. L’odeur de sel et de poisson devenait de plus en plus forte à mesure que nous approchions de la côte. Par un petit sentier de sable, serpentant entre des cabanes en bois, nous avons débouché sur la plage de Morondava.

C’était une vaste étendue de sable blanc et fin. La mer avait l’air assez propre et invitante pour une baignade, malgré ce que nous avions pu lire auparavant. Un vent constant et puissant balayait la plage, soulevant des nuages de sable et rendant la chaleur un peu plus supportable. Mais le soleil, implacable, m’a quand même bien rougi.

La plage s’étendait à perte de vue, aussi bien vers le nord que vers le sud. Nous avons choisi de partir vers le sud. Des pirogues colorées étaient éparpillées un peu partout sur le sable. De temps à autre, des femmes passaient avec des paniers de poissons sur la tête, tandis que de vieux pêcheurs préparaient leurs filets. Des groupes de jeunes hommes poussaient leurs embarcations dans les vagues pour prendre la mer. Au loin, on apercevait des voiles pleines se détachant sur l’horizon.

Puis un garçon nous a abordés et nous a proposé de nous emmener en pirogue jusqu’à un village de pêcheurs de l’autre côté de la rivière. Il s’appelait Vouny. Il parlait bien français et même un peu anglais. La visite devait durer quatre heures et coûter 30 000 ariary par personne. Au début, j’avais compris que c’était 30 000 en tout, et j’acceptai sans difficulté. Ce n’est que plus tard, durant l’excursion, qu’il précisa qu’il avait bien dit « par personne », Sophie me confirmant que je n’avais pas mal entendu et qu’il ne s’agissait pas d’une arnaque. Peu importe, même pour 60 000, c’était largement mérité. Le numéro de Vouny est le +261332603688.

Galerie photo de Morondava

Voir (et si vous voulez, utiliser) toutes mes photographies de Morondava.

Une balade en pirogue jusqu’au village de Betania

Nous avons convenu que nous allions encore marcher un peu, déjeuner dans un certain restaurant en bord de plage, et le retrouver là-bas dans environ deux heures. Bien avant que nous ayons fini notre repas, il était déjà là, attendant avec un autre garçon qu’il avait appelé en renfort comme rameur. Nous sommes partis ensemble, avons emprunté la route derrière la plage, marché environ un kilomètre jusqu’à l’extrémité de la langue de terre formée entre la plage et la rivière, et atteint sa pirogue. Elle était échouée à sec dans la cour clôturée d’une maison sur la rive. Un vieil homme, occupé à laver un tissu, et qui devait être son grand-père, semblait ravi de notre arrivée et du revenu que cela représentait.

Ils poussèrent l’embarcation dans un tronçon boueux à hauteur de genou, nous montâmes tous à bord et nous partîmes. Bien que nous descendions la rivière, un vent de face combiné à la marée montante rendait notre avancée pénible. Les garçons ramaient ardemment tandis que nous longions lentement la berge bordée de palétuviers. Près de l’embouchure de la rivière, où l’eau était suffisamment basse, ils sautèrent à l’eau et poussèrent à pied. Pendant ce temps, les passagers des pirogues motorisées qui passaient nous souriaient et nous saluaient avec enthousiasme.

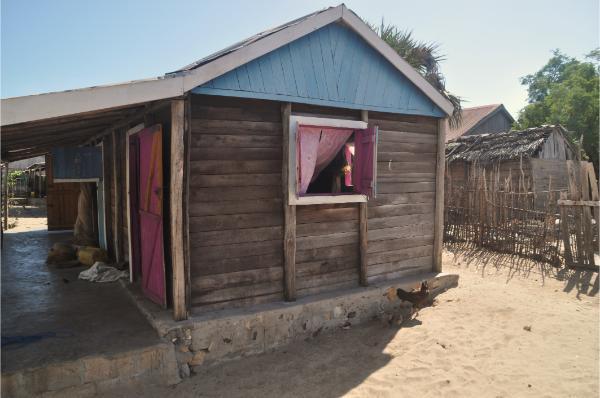

En laissant nos chaussures dans le bateau, nous avons sauté dans la mer peu profonde de l’autre côté et avons débarqué. Tandis que son ami attendait là, Vouny et nous avons continué à pied vers le village de Betania : un village de pêcheurs rudimentaire, sans électricité, d’environ 500 habitants, avec un seul puits de six mètres de profondeur pour l’eau douce ; une économie de troc préservée dans laquelle les habitants pêchent uniquement du poisson et élèvent quelques poules qu’ils échangent contre du riz et, parfois, quelques bonbons pour les enfants de la ville.

Après avoir traversé le banc vaseux, le sable sec devenait trop brûlant pour nos pieds blancs. Nous avons donc attendu à l’ombre d’un palmier pendant que Vouny courait nous chercher deux paires de tongs. En approchant du bord du village, Vouny nous fit alors savoir que nous devrions payer un supplément de 20 000 ariary au président pour y entrer. C’était bien, une petite contribution pour la communauté.

Le président vivait dans une cabane en bois modeste, comme toutes les autres. Je demandai à Vouny s’il était président à vie, ce à quoi il répondit qu’ils changeaient de président tous les cinq ans, mais il ne sut pas vraiment expliquer selon quelle procédure. Le président était aussi humble que son logis. Il nous invita à entrer avec un sourire sincère et une légère timidité. Il encaissa la somme et resta là, un peu perplexe, pendant que nous jouions avec ses dix enfants ou plus.

Nous avons ensuite continué notre balade dans le village. Les adultes de passage ne semblaient pas très enchantés de notre présence—je crois que tout le monde demandait à Vouny s’il avait bien perçu l’argent avant de repartir—mais, après que nous fûmes devenus un joyeux spectacle pour toute la population enfantine du village, les adultes se sont eux aussi détendus.

Une femme proposa de recouvrir le visage de Sophie avec ce masque solaire courant dans la région pour 5 000 ariary. Elle accepta, et ce fut un choix avisé. Le retour serait encore long, et à la fin, son visage était nettement moins rouge que le mien.

Un autre garçon nous fut présenté par Vouny comme le « lémurien » du village. Nous avons mis un moment à comprendre qu’il s’agissait de celui qui grimpe au palmier pour aller chercher des noix de coco en échange de quelques pièces. Nous avions soif et lui en commandâmes deux. Il grimpa agilement, tel un lémurien, le long du tronc et coupa deux noix avec une machette. Il les fendit ensuite avec une hache et nous les tendit.

Nous avons alors entamé le chemin du retour vers la pirogue. Une bande d’enfants nous accompagna un moment, riant à pleins poumons et répétant « cadeau, cadeau ». Ils finirent par nous laisser retourner à leurs maisons et aux tâches qu’ils avaient mises de côté. Le président nous accompagna jusqu’au banc de sable car, en fin de compte, c’était lui qui nous avait prêté les tongs. Un autre garçon monta avec nous dans la pirogue. De ce que j’ai compris, il obtint un passage gratuit vers la ville en échange d’un coup de rame. Vouny, lui, put ainsi se détendre au retour.

Il était tard dans l’après-midi lorsque nous sommes rentrés. Après un peu de repos, nous avons dîné à l’hôtel et sommes sortis boire une bière avec notre chauffeur chez le rastaman. Nous l’avions repéré plus tôt en marchant dans la ville. Un peu plus tôt encore, nous avions croisé le rastaman dans un tuk-tuk. Il nous regarda et cria « ce soir ». C’était suffisant. Il était évident qu’il nous invitait dans son bar. C’était un endroit charmant, niché dans un jardin luxuriant, qui proposait aussi des chambres. Nous y séjournerions probablement si nous revenions un jour. Ils avaient même de la musique live : un groupe jouait de la musique traditionnelle locale avec djembé, basse et guitare, plutôt que du reggae. Dommage que nous ayons dû partir tôt, après une seule grande bière, car une route extrêmement longue vers le Parc National de Ranomafana nous attendait le lendemain.

Galerie photo du village de Betania

Voir (et si vous voulez, utiliser) toutes mes photographies du village de Betania.